西嶋和紙の歴史

西嶋和紙のはじまりについては、次のように伝えられています。

武田信玄の時代の西嶋村は、農業を行うには地理的に恵まれていませんでした。そこで望月清兵衛は西嶋で紙漉きを行おうと考えました。

清兵衛は修善寺に赴き製紙技術を学び、その後西島に広げ、漉いた紙を信玄に献上しました。清兵衛の漉いた紙は三椏を主原料にした平滑で光沢の有る紙だったといいます。

この紙を手にした信玄は大変喜び自らこの紙を西未と命名し、清兵衛に武田菱に西未の文字を刻んだ朱印を与え役人として登用し、御料紙として生産させました。1571(元亀2)年の事だそうです。「西島」の西と元亀2年の干支「辛未」の未を合わせて「西未」となります。この印が押されていない紙の国外への持ち出しの禁止、言い換えるなら印を持つ者に他国との独占商売権を与える物でした。

この印の効力は武田家が滅亡し甲斐国が江戸幕府の直轄領になっても変わらず明治になるまで維持されたそうです。この時代は主に障子紙を作っていたそうです。

明治になると朱印の効力は失われました。職人たちは新しい時代を生き抜くために明治30(1897)年に「西島改良製紙組合」を、同35(1902)年には「山梨産紙同業組合西島支部」を設立。技術の改善、製品の改良に努めました。

この中で新たに生まれたのが「西島改良和紙」です。真っ白な三椏製改良半紙で全国に販売されたそうです。

第二次世界大戦終戦後の1948(昭和23)年、国交断絶により中国からの画仙紙の輸入が止まってしまい、困っていた書家の竹田悦堂氏より安定した紙の供給を行うため先々代一瀬憲が相談を受ける。憲は新しい画仙紙の開発を佐野喜代亀氏に依頼、その後三人で試作、検討を繰り返しニジミを出すため三椏をそのまま使うのではなく反故紙を使う等の工夫を重ね、墨色が良く、ニジミ、かすれの表現にも優れた画仙紙の開発に成功する。そしてその後、西嶋では紙漉きを業としている家々において徐々に藩士から画仙紙生産への転換が行われ、昭和30年代には西嶋のほとんど全戸の25軒ほどで画仙紙を漉くことになりました。

昭和40年代には画仙紙の需要は増えるのに職人は減っていき、紙が足りなくなる状態になったということです。

そんな中昭和45年に笠井成高氏により原料循環式の漉法が開発されました。(開発者の名前をとって成高「せいこう」式簡易抄紙装置と呼ばれます)これにより生産効率が約50%あがると共に、一日中一定の原料配合が出来るようになり、製品の質も均一に保たれるようになりました。

その後昭和50年代にかけてのこの時期が西嶋和紙の最盛期で、26軒の漉き場がありました。

昭和60年代になると、和紙の市場は縮小傾向に入ります。更に海外でも質が高く、安価な画仙紙が生産されるようになり、国産画仙紙は更に需要が少なくなっていきます。西島和紙の生産現場では経営的に厳しいのが実状です。

それでも2022年現在、西嶋和紙工業協同組合には、手漉き5軒、機械漉き2軒の7軒の漉き場が西嶋和紙を未来へつなげる活動を続けています。

西嶋和紙の特徴

西島で生産される和紙は、「白く」「薄くて」「柔らかい」「しっとりした」紙で「美しい墨色の発色」「優れたにじみ具合」「渇筆の美しさ」などを持つ紙です。

それを生み出しているのが独自の製法と原料です。

1.故紙を使う

西島では紙の原料として故紙(古紙)を使用します。古い紙を原料として再利用することで本来数年かけて繊維から油を抜く作業の代わりとしたのです。

油が無いことで美しいニジミのある紙が出来ます。

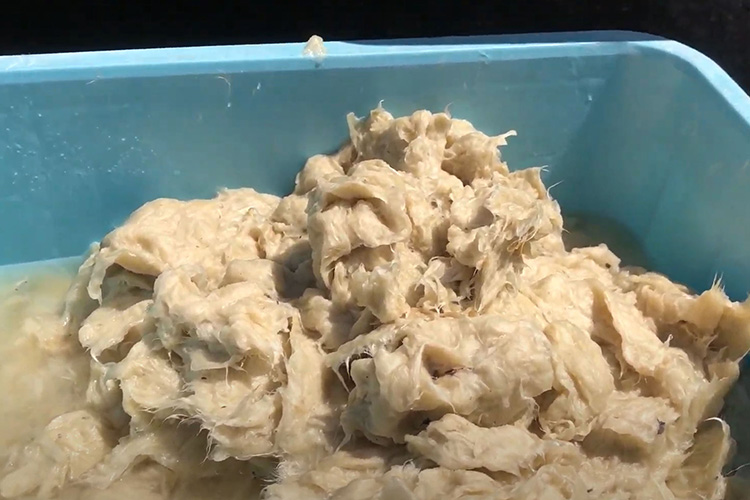

工場で古紙を煮ているところです。

当社でも断裁の過程で出た紙の切れ端などを提供して新たな紙の原料として再利用してもらっています。

2.西嶋産のわらを使う

地域の水田から出た藁を原料として使用します。

稲藁を使うことで筆の当たりの柔らかさが生まれ、ニジミのグラデーションが綺麗になります。

原料、こちらは三椏です。

地球釜と呼ばれる物です。原料を高温で蒸しならが回転させることで細かく砕きます。

加工後の原料です。

できあがった原料をそれぞれの配合で混ぜて水に溶かします。

3.成高式簡易抄紙装置

紙を漉くには、舟に原料と水、そしてネリ(つなぎ)を配合しますが、漉き始めは原料が濃い状態ですが、何枚も漉いているうちに段々原料が少なくなり出来る紙の質も微妙に変化してしまいます。 その対策として開発されたのが成高式簡易抄紙装置です。これは1枚漉く毎に1枚分の原料を自動で供給してくれる機能が付ていて、これによって一日中同じ原料配合が出来るようになり、製品の均一性が保たれるようになりました

成高式簡易抄紙装置での紙漉きです。足踏み式のペダルが付いており常に一定量の水と原料が供給されます。

4.天日乾燥

漉き上がった紙から水分を抜いた後、紙を1枚ずつ剥がして乾燥させる。これが西島以外の産地の製法です。西島では紙を剥がす前にまとまった状態で紙を一月ほど屋外で乾燥させます。その後で水に一昼夜浸けてから剥がします。西島の紙は薄くて破れやすいためこの様な手法をとると言う事です。この作業の発明によって作業中の紙の破損が大きく減ったとのことです。

プレス機に掛けて水を抜きます。

水を抜いた紙を屋外一月程度乾燥させます。

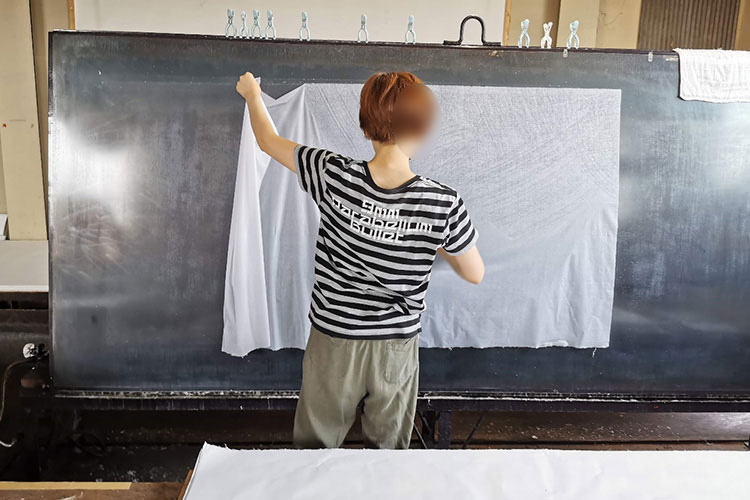

一月程乾燥させた後再び水に浸け、1枚ずつ剥がして熱した鉄板で乾燥させて仕上げます。